Wann sprechen wir von "Hitze"?

“Hitze” beschriebt einen Zustand ungewöhnlich hoher Temperaturen. Als Kenngröße gilt dabei nicht nur die gemessene Temperatur, sondern auch die gefühlte Temperatur, die für unser Wohlbefinden eine große Rolle spielt. Besonders belastend werden hohe Temperaturen, wenn sie mit starker Sonneneinstrahlung, wenig Wind und hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen. Anhand meteorologischer Werte und des biologischen Wärmehaushalts des Menschen, wird die gefühlte Temperatur ermittelt. Gerade im Sommer kann diese deutlich über der gemessenen Temperatur liegen. Da mit steigenden Temperaturen auch die Belastung für das Herz-Kreislauf-System zunimmt, warnt der Deutsche Wetterdienst ab einer gefühlten Temperatur von 32°C vor starker, ab 38°C vor extremer Wärmebelastung. Hält eine solche Belastung über mehrere Tage an, spricht man von einer Hitzewelle. Tage, an denen das Thermometer den Schwellenwert von 30°C überschreitet, werden als heiße Tage bezeichnet. In Deutschland ist die Zahl dieser heißen Tage in den letzten Jahrzehnten - bedingt durch den Klimawandel - kontinuierlich gestiegen. Besonders problematisch für die Gesundheit sind sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen auch nachts nicht unter 20°C fallen. Auch diese Nächte treten immer häufiger auf. Mehrere aufeinanderfolgende Tropennächte erschweren die nächtliche Erholung und stellen vor allem für besonders gefährdete Gruppen, wie ältere Menschen, (Klein-)Kinder oder chronisch Kranke, ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.

(Quelle: Zentrum für Klimaanpassung)

Hitze in Deutschland

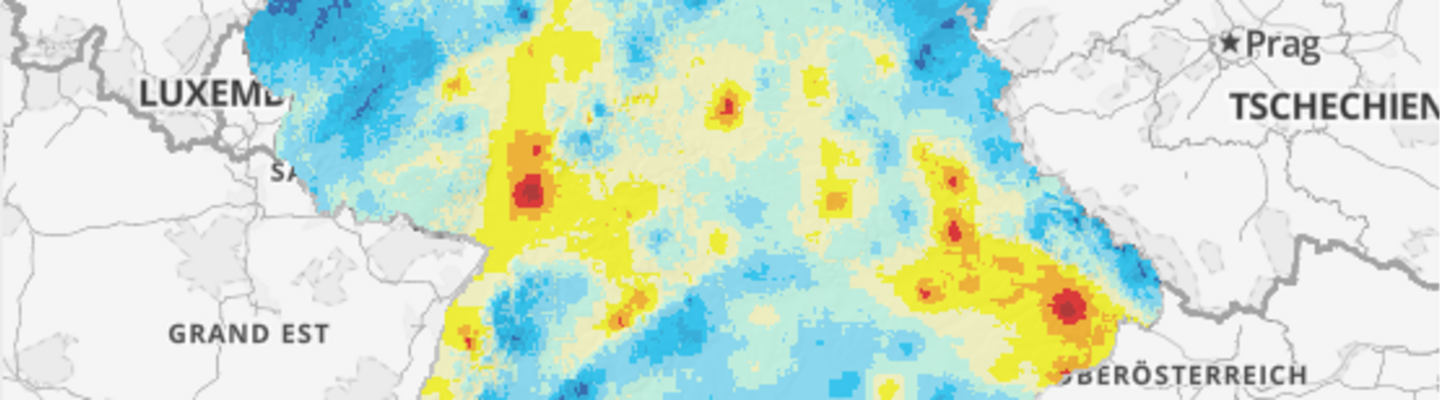

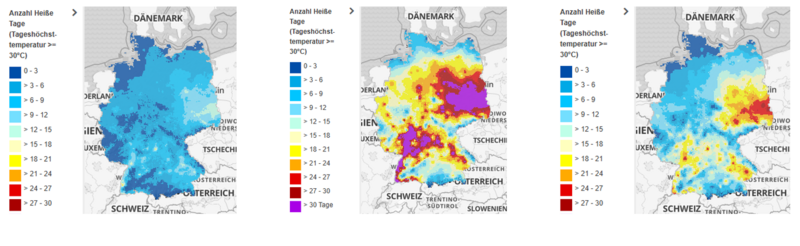

Die raumbezogene Darstellung von heißen Tagen über die Jahre 2000 bis 2024 (siehe unten) zeigt, dass diese zum Beispiel während der extremen Hitzesommer (z.B. 2018) in Deutschland verstärkt registriert wurden. Zu beachten ist, dass heiße Tage regional unterschiedlich verteilt und ausgeprägt sein können. Insgesamt treten diese häufiger in Süddeutschland (im Hitzejahr 2018: > 30 heiße Tage) als in Norddeutschland (maximal 18 HT) auf. Besonders und wiederkehrend betroffen von extremer Hitze sind einige Teilregionen Süd- und Südwestdeutschlands (oberes Rheintal und Rhein-Maingebiet) sowie weite Teile Mittel- und Ostdeutschlands, wie Südbrandenburg und Sachsen (> 30 heiße Tage). Während beispielsweise im Jahr 2022 vor allem die Oberrheinische Tiefebene von Basel bis Frankfurt am Main sowie weitere Ballungsräume in Süddeutschland mit weit mehr als 30 heißen Tage betroffen waren, lag der Hitzeschwerpunkt des Sommers 2024 mit bis zu 30 heißen Tagen erneut in Brandenburg und Sachsen.

(Quelle: Umweltbundesamt)

Wie hängen Hitzewellen und Klimawandel zusammen?

Wissenschaftliche Studien und Klimamodelle zeigen, dass die beobachtete Zunahme von Hitzewellen nur erklärt werden kann, wenn der Einfluss des Klimawandels berücksichtigt wird. Der menschengemachte Ausstoß von Treibhausgasen führt zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen, wodurch Hitzewellen häufiger, länger und intensiver auftreten.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in den letzten Jahrzehnten: Während in den 1970er Jahren durchschnittlich eine Hitzewelle pro Jahr auftrat, zeigt sich ein merklicher Positivtrend. Bei weiterhin hohen Treibhausgasemissionen könnte sich deren Anzahl auf durchschnittlich sechs Perioden großer Hitze vervielfachen (Quelle: Klimawandel RLP). Insgesamt rechnet der Weltklimarat (IPCC) mit großer Sicherheit damit, dass Häufigkeit, Stärke und Dauer von Hitzewellen im Laufe des 21. Jahrhunderts weiter zunehmen werden, sofern keine massive Umkehr im der Emission von Treibhausgasen stattfindet.

Beispiele für Faktoren, die zur Verstärkung von Hitzewellen beitragen:

- Erwärmung der Landflächen: Landflächen erhitzen sich schneller als Ozeane, was zu höheren Extremtemperaturen auf dem Festland führt.

- Austrocknung und weniger Verdunstung: Hitzewellen trocknen den Boden aus, wodurch die natürliche Kühlung durch Verdunstung geschwächt wird. Das verstärkt die Hitze zusätzlich (positive Rückkopplung).

- Störung von Luftströmungen: Der Klimawandel beeinflusst atmosphärische Strömungen. Kommt es beispielsweise zu einer Blockade des Jetstreams (dynamisch verlagerndes Starkwindfeld), können Hochdruckgebiete über Regionen „stehen bleiben“. Das führt dazu, dass Hitzewellen länger andauern und Regen ausbleibt. Solche blockierten Wettermuster treten seit den 2000er Jahren häufiger auf und werden mit der globalen Erwärmung in Verbindung gebracht.

- Zusammenspiel mit anderen Extremereignissen: Hitzewellen treten häufiger zusammen mit Dürren und Waldbränden auf, was die Intensität und die Auswirkungen weiter verstärk.

- Städtischer Wärmeinseleffekt: In Städten verstärken dichte Bebauung, versiegelte Flächen und geringe Luftzirkulation die Hitze zusätzlich. Gebäude und Straßen speichern Wärme und geben sie nachts wieder ab, was die Temperaturen weiter erhöht.